【相続】四十九日までに行う相続手続きの流れを解説!

相続が発生すると四十九日について進めたり、遺産相続手続きを進める必要がありますが、多くの方にとって初めてのことであり、どのように進めれば良いか困っているという方も多いと思います。

そのためここでは四十九日の法要の意味や計算方法、マナー、僧侶に渡すお布施・香典返しの相場のほか、法要の準備や当日の流れなど四十九日の基本について詳しく解説します。

また四十九日の後の相続手続きについても相続に詳しい司法書士が紹介します。

四十九日・法要の日付計算

1. 命日の数え方について 仏式の法要では、故人様が亡くなられた命日を1日目として計算します。例えば、初七日は命日から数えて7日目、四十九日は49日目となります。当サイトの自動計算ツールもこの数え方に基づいています。

2. 法要の日程について 四十九日などの法要は、本来の日付に行うのが理想ですが、ご家族やご親族が集まりやすいように、直前の土曜日や日曜日に繰り上げて執り行うのが一般的です。日程を調整される際の参考になさってください。

3. 地域や宗派による違いについて 法要の数え方や儀式の進め方は、お住まいの地域やご家庭の宗派によって異なる場合がございます。より正確な情報が必要な場合は、お世話になっているお寺様(菩提寺)や、ご親族の皆様にご確認いただくことをお勧めいたします。

クリックした箇所に遷移します

四十九日とは?意味や数え方について解説

四十九日の概要、計算方法について解説をします。

また、四十九日の法要で避けたほうがよい日があるのかお伝えします。

【四十九日とは】

四十九日は仏教用語の一つで、命日から数えて49日目に行う法要のことを指します。

なぜ49日なのかというと、仏教では人が亡くなるとあの世で7日毎に極楽浄土に行けるかどうかの裁判が行われるとされています。その最後の判決の日が49日目となります。

従来はその裁判において故人に善行を足すために7日毎に法要を行っていましたが、現在は故人に最後の審判が下る四十九日に盛大な法要を行い供養することが一般的になりました。

また四十九日は、それまで喪に服していた遺族が日常生活に戻る日でもあり、「忌明け」などと呼ばれることもあります。

【四十九日の計算方法】

四十九日の計算方法は「命日+48日」です。

仏教では、百箇日(ひゃっかにち)までは命日を1日目として計算するのが通例です。したがって、四十九日は亡くなった日を1日目として数えて49日目となりますのでこのような計算方法になります。

例:7月1日が命日→8月18日が四十九日

地域によって計算の仕方が異なる場合もあるので、その地域に合わせて数えましょう。

四十九日が平日にあたる場合は、参列者の都合がつかないこともあります。その場合は、直前の土曜日もしくは日曜日に法要を行うのが一般的です。後にずらすのではなく、前倒しすることがルールとなっています。

【四十九日の法要は、避けた方がいい日はあるのか】

葬儀や告別式を執り行う日は「友引を避けた方がいい」という風習がありますが、四十九日の法要に関しては特に気にする必要はありません。

また四十九日の法要を3か月目に行うことを「三月掛け(みつきがけ)」と呼んで、「始終苦が身につく(四十九が三に月)」という語呂合わせで縁起が悪いものとして避けられることがあります。

ただしこれは単なる語呂合わせなので気にせずに行われることもあります。

四十九日に執り行われる儀式

ここからは四十九日に執り行われる儀式について説明します。

四十九日法要

四十九日の法要を行います。

納骨式(納骨法要)

火葬後は遺骨を骨壷に納め、一定期間仏壇や祭壇において供養をします。その遺骨をお墓や納骨堂に納める儀式が納骨式です。

四十九日法要の後に実施されるのが一般的ですが、お墓の準備が間に合わなかったり、四十九日法要を行った会場と霊園の距離が離れていたりする場合は、納骨式を別日に行うケースがあります。

開眼法要

仏壇や位牌を新たに購入した際に行われる法要です。

葬儀で使用された白木位牌は、四十九日に本位牌に魂を移し替えるための開眼法要が必要です。

開眼供養までに本位牌を準備しておきましょう。

御斎(おとき)

すべての法要が終わると、施主が列席者を招待して会食が行われます。

参列者全員で思い出話をし、故人を偲ぶ時間にもなります。

四十九日法要の準備

ここからは四十九日法要の準備や進め方について解説します。

会場の手配

四十九日の会場は下記で行われるケースが多いです。

お寺

先祖代々のお墓がある場合は、菩提寺(ぼだいじ)で行うのが一般的です。

自宅

小規模に行う場合は自宅の仏間で執り行うこともできます。

セレモニーホール、ホテルなど

参列者の人数に合わせた会場の広さを選ぶことができます。

僧侶の手配

法要でお経を読む僧侶に来てもらう必要があります。

菩提寺がある場合は菩提寺に依頼し、ない場合は葬儀社に依頼する、僧侶手配サービスを活用するなどの方法があります。

参列者の範囲および人数決め

四十九日の法要は、葬儀とは違い施主が参列してもらう方々を決めます。

親族だけでなく、故人の友人・知人など誰を呼ぶかを決定し、案内状を出します。

案内状の手配

法要出席のお願いを添えて、日時、場所、連絡先、電話番号を記載します。

法要後に会食の席を設ける場合は、その旨も記載し、出欠の連絡をいつまでにほしいかも明記します。

送付の際は返信用のはがきを同封することを忘れないようにしましょう。往復はがきの場合はそのまま送ります。

料理の手配

御斎(おとき)で出す料理は、基本的には精進料理ですが、近年は仕出し弁当やホテルの会食など参列者に合わせたスタイルを利用するケースも増えています。

御斎には不向きとされる食材もあるので、料亭やレストランなどを予約する場合は、四十九日の法要後の食事であることを伝えましょう。

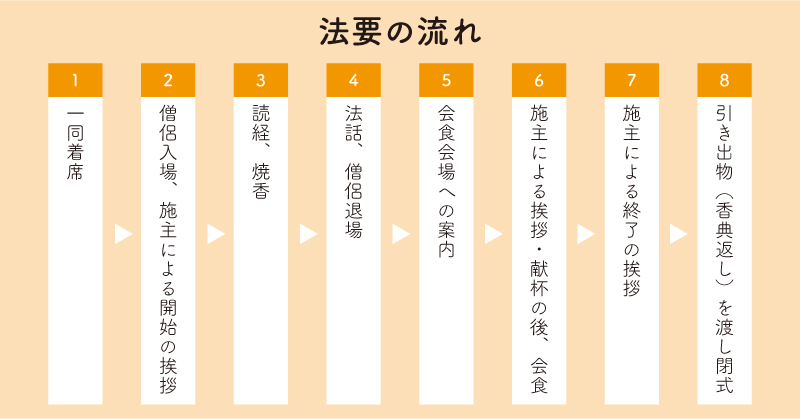

四十九日法要の流れ

ここからは四十九日全体の流れについて解説します。

一同着席では、僧侶が座る席の真後ろに施主、続いて遺族との血縁が近い順から前に座ります。

法要開始時・会食開始前・法要終了時に施主が挨拶をする場面がありますが、参列へのお礼を中心とした簡潔なものでOKです。施主は事前に挨拶文を考え、暗記しておくといいですね。

会食(御斎)では、はじめに施主が挨拶を行い、その後献杯(けんぱい)の挨拶をして会食を始めます。献杯の挨拶は施主のほか、兄弟姉妹、その他親族、故人が親しかった友人や上司が行うこともあります。

四十九日のマナー

四十九日自体初めての経験である方も多いので、四十九日のマナー・ルールについて気になる方も多いです。

特に服装などは他の参加者に不快な気持ちを与えないために気にされる方が多いです。

ここからは四十九日のマナー・ルーツについて解説します。

【服装】

四十九日での喪主の服装は正喪服です。喪主以外の遺族は正喪服もしくは準喪服を着用します。遺族は三回忌が終わるまでは喪服を着用するのが一般的です。

一方遺族以外の参列者は略式喪服を着用します。遺族よりも格式が高い喪服を着用することはマナー違反となるため、格式が高くならないように略式喪服での参列が無難です。

案内状に「平服でお越しください」と記載されている場合でも、略式喪服を選びましょう。

次に正喪服、準喪服、略式喪服の違いについて説明します。また子どもの服装についても紹介します。

正喪服

正式喪服とも呼ばれ、最も格式の高い喪服です。

男性は、和装の場合は羽織袴、洋装の場合はモーニングコートです。

女性は、和装の場合は黒無地で染め抜き五つ紋が入った着物、洋装の場合は黒のフォーマルスーツです。黒のフォーマルスーツはワンピースかツーピースがありますが、いずれも必ず長袖で、スカート丈はひざ下かくるぶしくらいのものです。アクセサリーや髪飾りは着用しません。落ち着いた色や形状のものであっても、結婚指輪以外のアクセサリーを身につけることはマナー違反となるので注意してください。

準喪服

通夜、葬儀、四十九日法要などあらゆる弔事で着用できる喪服です。多くの方がお持ちになっている喪服が準喪服にあたると思います。

男性は、シングルもしくはダブルのブラックスーツです。黒いビジネススーツやリクルートスーツとは異なります。

女性は、黒のワンピースやアンサンブルが基本で、パンツスーツの着用もよしとされています。バッグや靴は、光沢のない黒色のものを着用します。

略式喪服

男性は、フォーマル以外の黒、紺、グレーなど地味な色のダークスーツです。靴やネクタイは、地味な色であれば黒でなくても問題ありません。

女性は、黒や紺、グレーなどの落ち着いた色のワンピースやアンサンブルです。パンツスーツも着用でき、派手でなければ柄が入っていても問題ありません。派手な髪飾りやネイルはマナー違反なので注意してください。

子どもの服装

乳幼児は、黒や紺の地味な色の服を着用させます。幼稚園児で制服がある場合は、制服を着用しましょう。

小学生から高校生は、制服があれば喪服の代わりになります。制服がない場合は、男の子は白いシャツに黒か紺のズボン、黒のブレザーやジャケットを羽織ります。

女の子は黒や紺のワンピースか、白いブラウスに黒や紺のスカート、黒のジャケットを羽織ります。

【お布施】

四十九日の法要にきていただいた僧侶にはお布施を渡すことがマナーです。

お布施の相場

四十九日の法要のお布施の相場は3〜5万円程度で、葬儀のお布施の10%が目安とされています。

そのほかに、遠方から来ていただいた場合は「お車代」として5,000〜1万円程度を渡します。御斎(おとき)に出ずに帰られる場合は、同じ料理を持ち帰ってもらうか、持ち帰りの負担を少なくするために「御膳料」として5,000〜2万円程度を渡します。

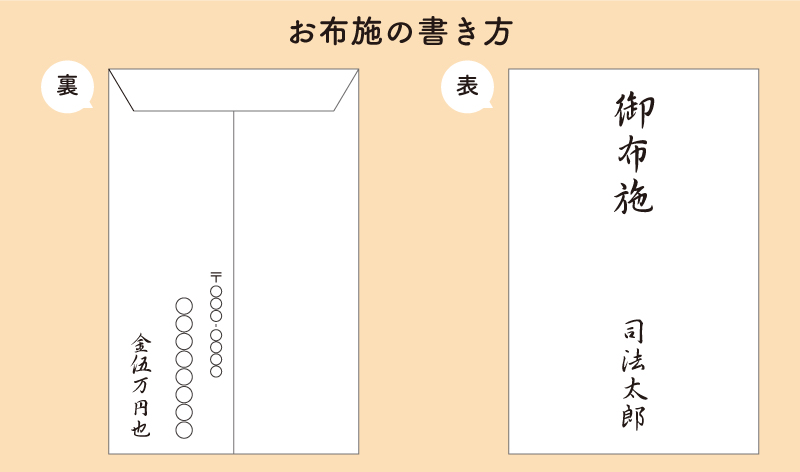

お布施の書き方

封筒の表書きは「御布施」と記入します。市販のお布施袋の場合、はじめから書いてあるものもあります。その下にフルネームまたは〇〇家と名前を記入します。

裏面には、左下に住所と金額を記入しますが、金額は頭に「金」をつけて旧字体の漢数字を使用します。

【香典返し】

法要の参列者に対するお礼の気持ちを込めた手土産です。

どんなものを選べばいいか

香典返しとしてNGとされるものは基本的にありませんが、生ものや賞味期限の短いお菓子などはマナーとして避けた方がいいでしょう。

軽くてコンパクトなサイズ感で、持ち帰りやすさに配慮したものがおすすめです。日用品のタオルや石けん、飲食料品では銘茶などが定番です。また受け取った方が自由に選べるカタログギフトも近年の定番となっています。

香典返しの相場

法事のお返しは、いただいた香典の3分の1から2分の1程度が目安とされています。

香典の相場は、5,000〜3万円が相場ですが、四十九日の法要では法要後に御斎も振る舞うことが一般的であるため、会食にかかる費用も踏まえて2,000〜5,000円程度が費用相場とされています。

四十九日が終わったら

ここまで四十九日の概要や注意点を解説しましたが、四十九日が終わったタイミングで遺産相続の手続き(預貯金の名義変更や不動産の名義変更など)を行う方が多いです。

遺産相続の手続きについても初めてという方が多いのでここからは四十九日後の遺産相続の手続きについて解説します。

当事務所では相続に詳しい司法書士による遺産相続の無料相談を実施しています。

埼玉県坂戸市、鶴ヶ島市、東松山市を中心に埼玉県全域から多くのご相談をいただいたおります。

また被相続人が埼玉県に住まわれていたり、埼玉県の不動産についてのご相談をいただくことも多いので少しでもお困りの方は是非お気軽にご相談下さい。

当事務所の無料相談について詳しくはコチラよりご確認下さい。

四十九日の法要は、これまで喪に服していた日々から日常生活に戻る区切りにもなる行事です。

こちらでは、四十九日の法要後、期限内に行わなければならない相続の手続きについて紹介します。

相続手続きの中で、期限が決まっている代表的なものは次のとおりです。

【相続放棄】

相続放棄は、被相続人が亡くなった時から3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

期限の2か月前には準備を始めないと間に合わなくなるので、もし相続放棄を検討している場合は、四十九日を待たずに手続きを進めるようにしましょう。

当事務所は相続放棄の手続きをサポートさせていただいております。詳しくはこちらから>>>

【準確定申告】

準確定申告は、法定相続人が被相続人の確定申告をすることです。

被相続人に所得がある場合は、亡くなってから4か月以内に申告をする必要があります。

【相続税申告】

相続税申告と納付の期限は、被相続人が亡くなってから10か月以内です。

【相続登記】

相続財産に不動産が含まれている場合、これまでは相続登記(不動産の名義変更)が義務ではなく、従って期限もありませんでした。

しかし法改正によって、2024年4月1日以降は相続登記が義務化されることとなりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなかった場合には10万円以下の過料の対象となります。

ポイントは、法改正後に発生した相続だけでなく、法改正前から相続登記をしていない不動産についても対象となることです。

【その他相続手続き】

また期限は決まってはいないものの早めに終えた方がよい手続きが、預貯金の相続手続き(金融口座の解約、名義変更)です。

被相続人の預金は、相続人の共有財産です。遺言書による指定がない場合は遺産分割協議で誰が預金を相続するかを決め、相続する人が金融機関で手続きをします。

手続きをしないままで預金を相続した人(Aさんとします)が亡くなると、預金はAさんの相続人の共有財産となり、再び遺産分割協議が必要となります。

また相続手続きをしないで10年放置すると「休眠口座」となり、預金は「預金保険機構」へ移されて公益活動に使われる可能性があります。

相続手続きは四十九日の前から進めたほうがいい?

上記で説明した相続手続きを行うためには

・遺言書の確認

・相続人の調査

・相続財産の把握

・遺産分割協議

などを行う必要があります。

相続税申告と納付の期限は10か月以内なので、四十九日を過ぎてからこれらの作業を行う方が多いと思います。しかし相続放棄を考えている場合は期限が3か月しかないので、四十九日を待たずに進めても問題ありません。

注意してほしいのが、葬儀の際に遺産の話題を出すことです。

家族や親族たちが悲しみに暮れている中、「まだそんなことは考えられない」「気持ちが追いつかない」「いまする話ではない」とあまりよく思わない方もいらっしゃいます。

相続人全員が集まる機会はそう多くはないため「相続の話を早く進めたい」とつい話を切り出してしまいがちですが、その後の相続での話し合いでトラブルにつながる可能性もあるので気をつけてください。

相続手続きをスムーズに進めるためには、タイミングも重要です。葬儀の時よりも気持ちが落ち着いてきた四十九日の法要で遺産の話を出しましょう。

それまでは相続人の調査や相続財産の把握など、事前に調べられる範囲で準備しておくといいでしょう。

相続手続きは司法書士に依頼するのがおすすめ!その理由とは

四十九日が過ぎて相続手続きをはじめてみたら、手続きの多さや複雑さで大変だと思われる方は多くいらっしゃいます。

相続手続きは専門家に依頼するのがおすすめです。

特に相続手続き全般を任せることができるのが司法書士です。相続手続きは相続の内容によって多岐に渡っており、それぞれの専門家に任せることもできます。

しかしどの手続きをどの専門家に依頼するかを判断するのも手間がかかります。

司法書士は税理士など他の士業ともネットワークがあるので、相続税の申告が必要な場合にもワンストップで対応してくれます。

当事務所では相続の無料相談を行っています

相続登記や遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の司法書士が親切丁寧に対応いたします。まずは無料相談から。

予約受付専用ダイヤルは049-299-7960になります。

お気軽にご相談くださいませ。

無料相談のお問合せ・ご予約はLINEも可能

LINEでの相談も実施中です。

この記事の執筆者

- 中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡

-

保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号) 経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身

平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業

平成15年 立教大学法学部法学科卒業

平成18年 司法書士試験合格

平成19年 行政書士試験合格(未登録)

平成19年 司法書士登録

坂戸・東松山・鶴ヶ島で無料相談受付中!

- 初回相談無料!

- LINEで

予約可能! - 相続の

専門家が対応! - 無料相談はこちら

主な相続手続きのメニュー

相続のご相談は当相談窓口にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

坂戸・鶴ヶ島・東松山で

相続・遺言に関する

ご相談は当事務所まで