遺産相続手続きは期限あり!期限を過ぎたらどうなる?

大切なご家族様がお亡くなりになられてすぐに、遺産相続では「やること」がたくさんあります。

お葬式の手配、葬儀を執り行った後、遺産相続の手続きもしなければなりません。

精神的にも肉体的にもつらい時期ですが、相続の手続きには期限があります。

期限のある相続手続きは想像以上にたくさんあり、その手続きは結構大変です。

当事務所では遺産相続に関する無料相談を実施しています。

坂戸市を中心に埼玉県全域から沢山のご相談をいただいていますので、少しでも遺産相続にご不安がある方はお気軽にご相談ください。

クリックした箇所に遷移します

本記事でわかること

本記事では、

・期限のある相続手続き、手続きの内容

・手続き期限を過ぎた場合の損失

・手続き期限を過ぎそう・過ぎた場合の対処法

を中心に司法書士が解説します。相続手続きに不安を抱えている方はぜひ参考にしてください。

相続手続きの期限を過ぎたらどうなるの?

相続手続きの期限を過ぎてしまうと、相続人にとって損失となったり、思わぬトラブルに見舞われたりすることがあります。

具体的には、

・過料を科される

・受け取れるはずだったお金を受け取れない

・税金が高くなる

・借金を抱えてしまう

といったデメリットがあります。

当事務所にも遺産相続の手続きの期限が近くなったからと相談にお越しいただくお客様もいらっしゃいますが、中には今から手続きを始めても期限に間に合うかギリギリという方もいらっしゃいます。

相続手続きの中には時間がかかってしまうものもありますので、上記のようなデメリットを回避するためにも期限内に余裕をもって行うことをおすすめします。

期限のある相続手続きまとめ

ここからは相続手続きの中でも期限が定められているものを紹介します。

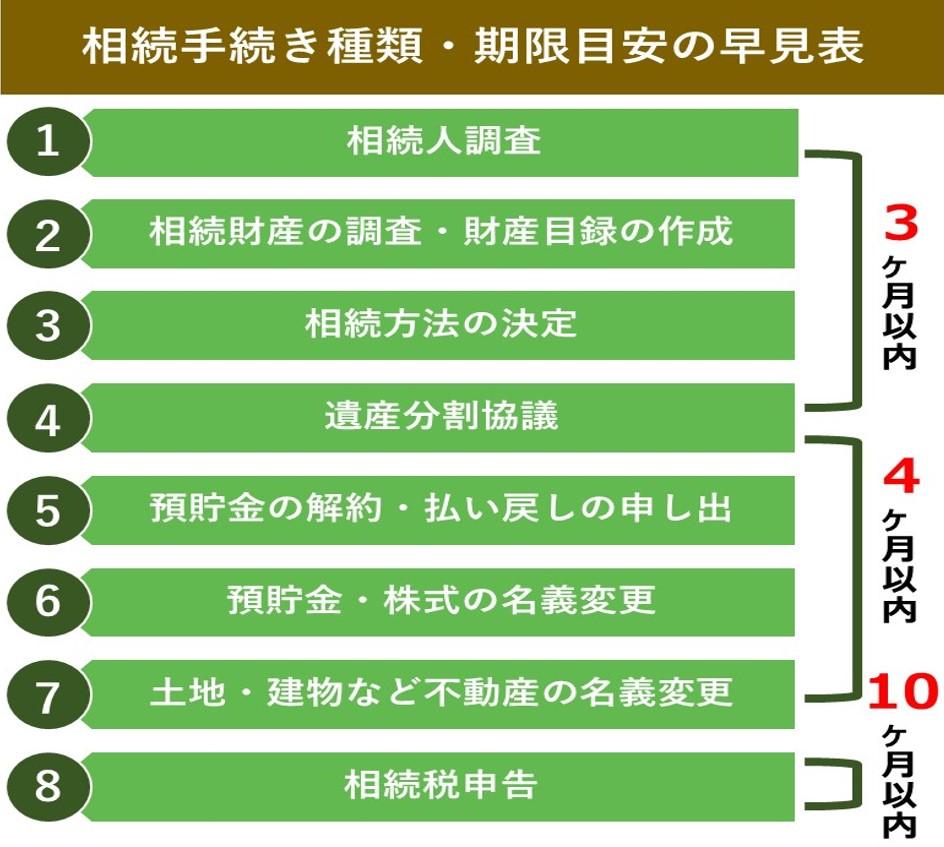

まず相続手続きの全体像は下記の通りです。

相続手続きはこのようなスケジュールで進めることが多いですが、期限のある手続きについてはより注意が必要なのでここからは期限のある手続きについて解説します。

期限のある相続手続きは、7つあります。

1.相続放棄・限定承認

2.準確定申告

3.相続税の申告

4.遺留分侵害請求

5.生命保険金の請求

6.相続登記

7.相続税の還付

これらの手続きは、期限をすぎないように早めに行わなければなりません。

また、それぞれ期限が異なることにも注意が必要です。

さらに、上述したように中には時間がかかるものや、相続税申告のようにかなり専門的でご自身で進めるハードルが高いものもあります。

司法書士などの専門家に依頼する場合も期限が迫っている方は料金が高くなるということもあるので、注意が必要です。

期限のある相続手続きの注意点・過ぎそうな時の対処法

ここからは各相続手続きの期限と、どのような手続きなのかそのポイントを押さえます。

もしも相続手続きが期限を過ぎてしまいそうな場合、期限延長などを行うことができる手続きもあります。その方法についてもお伝えします。

【3ヵ月】相続放棄・限定承認

相続放棄と限定承認の手続きは、相続があると知った日から”3ヵ月以内“に行わなければなりません。この3ヵ月間のことを熟慮期間と呼びます。

遺産相続の手続きの中で期限が一番早いです。該当者は早めに手続きを済ませましょう。

なお、熟慮期間内に手続きができない場合、期限の延長をすることができます。

そもそも相続放棄と限定承認とは?

相続遺産のすべてを放棄することを相続放棄、プラスの財産だけを相続することを限定承認といいます。

相続放棄のポイントは預貯金や不動産といった資産も放棄すること。限定承認は、資産から負債を差し引いてプラスだった場合のみ相続をするということです。

遺産には財産だけではなく借金も含まれます。3ヵ月間の熟慮期間中に何もしなければ、財産も借金も相続することとなります。

相続放棄・限定承認の手続きが必要な人

下記に該当する相続人は、相続放棄あるいは限定承認の手続きが必要となります。

相続放棄

・債務超過(資産より負債が多い)のケース

・特定の相続人に遺産を集中させたいケース

限定承認

・債務超過なら相続をしたくないケース

・債務超過でもプラスの資産を相続したいケース

・財産がどれくらいあるか不明確なケース

・借金の存在を知らないケースも考えられます。

被相続人が隠していることも少なくはないので、まずは確認してみましょう。

また、他の相続人が相続放棄をしたためにあなたが相続人となっていることもあります。

トラブルを避けるためにも相続人同士で話し合いましょう。

相続放棄・限定承認の手続き方法

相続放棄をするためには「相続放棄の申述」、限定承認をするためには「限定承認の申述」を期限内に行う必要があります。

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行いましょう。

どちらの手続きでも、家庭裁判所が指定する書式の申述書、戸籍謄本、被相続人の住民票の除票などの書類が必要です。

また、書類提出からから受理までの期間は1~2ヵ月かかります。裁判所が受理をした時点で3か月が経過していても期限内に書類提出をしていれば問題ありません。

相続放棄・限定承認の期限を過ぎそうなら熟慮期間延長の申立

借金や資産の額が明確でない、相続人が複数人いて複雑、相続人が海外に住んでいるといった理由から相続放棄・限定承認の熟慮期間を過ぎてしまうことがあります。

相続を知った日から3ヵ月以上経過してしまいそうな場合は、熟慮期間延長を申し立てましょう。期限内に家庭裁判所で行います。だいたい数か月間、猶予されます。

また、3ヶ月の期限が過ぎてから借金が発覚した場合の相続放棄はなかなか受理されにくいです。事情によるのですが、このようなケースは専門家に相談することをおすすめします。

当事務所は相続放棄サポートをご提供させていただいております。詳しくはこちらから>>

【4ヵ月】準確定申告

準確定申告の手続きは、相続人が相続開始を知った日の翌日から”4ヵ月以内“に行わなければなりません。他の手続きより時間を要するため、早めに手続きを開始しましょう。

なお、準確定申告の期限延長はできません。期限を過ぎるとペナルティが科されます。解説します。

そもそも準確定申告とは?

準確定申告は、被相続人の代わりに相続人が確定申告を行うことです。

確定申告をすべき人が亡くなられた場合、亡くなられた故人は確定申告を行うことができません。そこで、相続人が準確定申告を行う必要があります。

確定申告の手続きが必要な人

下記に該当する相続人は、準確定申告の必要があります。

・被相続人の給与額が2,000万円以上、確定申告義務があった場合

・被相続人に副収入があり、確定申告義務があった場合

・被相続人が自営業者で確定申告をしていた場合

・被相続人が不動産を賃貸していた場合や譲渡した場合

・被相続人が確定申告によって還付金を受けられる場合

還付金を受けられる場合とは、例えば、故人が年金収入のみであった場合です。

年金400万円以下であれば確定申告が不要となりますが、確定申告を行うことで源泉徴収された所得税が還付されることがあります。

準確定申告の手続き方法

準確定申告は、相続人全員が共同で連署・押印した確定申告書を用意する必要があります。

申告書は、通常の確定申告書と同様のものを一部修正して使用します。

ただし、準確定申告の場合、死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表も必要です。

その他源泉徴収書や預金通帳、控除証明書など必要書類を用意したら、被相続人の住所の管轄税務署に持参または送付、電子申告(e-Tax)をしましょう。

準確定申告は期限を過ぎると加算税が発生

準確定申告は期限の4ヵ月を超過してしまうとペナルティがあります。

本来納めなければならない税金にプラスして、「延滞税」と「無申告加算税」も納めなくてはいけません。

延滞税

延滞税とは、税金の納付を遅延したことに対するペナルティです。

本来の納付額に、納付期限の翌日から実際の納付日までの日数に応じて加算された金額が賦課されます。

原則として、納期限の翌日~2ヵ月を経過するまでは年7.3%、2ヵ月目以降は年14.6%の割合で延滞税が科せられます。

無申告加算税

無申告加算税とは、期限内に正当な理由なく申告をしなかったことに対するペナルティです。

原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

【10ヵ月】相続税の申告・納付

相続税の申告の手続きと納付は、相続があると知った日の翌日から”10ヵ月以内”に行わなければなりません。

期限内に納付まで完了できない場合、延納や物納することも可能です。ただし、延納には条件があるので注意しましょう。解説します。

そもそも相続税の申告とは?

相続税の申告とは、相続した財産額に応じて納めなければならない税金の申告のことです。

申告だけではなく相続税の納付まで10ヵ月以内に済ませる必要があります。

期限を過ぎてしまったり納付をしていないと滞納となり、延滞税を支払わなければなりません。最悪、財産を差し押さえられてしまうことも。

相続税の申告の手続きが必要な人

下記に該当する相続人は、相続税申告の必要があります。

・遺産総額が基礎控除=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)を超える場合

基礎控除内におさまっている場合には相続税は発生せず、申告も不要です。

相続税の申告・納付の手続き方法

相続税の申告・納付の手続きをするためには、まず相続人と相続財産を確定させましょう。

相続税申告には相続税の確定申告書、被相続人の戸籍謄本が必ず必要です。

場合によっては遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなども準備も必要となります。

相続税申告・納付の期限を過ぎそうなら延納・物納

相続税の納付は、現金一括払いが基本です。

もし、期限内に現金一括で納付ができない場合、「延納」や「物納」によって対処できる場合もあります。

その場合でも、詳細な打ち合わせが必要になります。時間もかかります。

もし延納や物納を検討するようであれば、至急、税理士等にご相談して頂く必要があります。

延納

延納とは、相続税を分割で納付する制度です。

相続税全額ではなく納付が困難な金額を上限としており、最長20年間の延納が可能です。

ただし、下記の4つの条件をすべて満たす必要があります。

・相続税額が10万円を超える

・現金での納付が困難な事情がある

・延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること

・納付期限または延納申請期限までに、延納申請書に担保提供関係書類をつけて税務署長に提出する

3つ目の条件について、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合、担保は不要となります。

物納

物納とは、延納しても相続税を納付できない場合に限り、物で納税する制度です。

例えば土地が良く使われます。

延納も物納も相続税納付期限内に申請する必要がありますよ。

また、財産が確定しない等の理由で、どうしても期限を過ぎてしまう場合は、法定相続分で暫定的な申告を行い協議完了後に修正申告を行うことが必要です。

当事務所には、坂戸市周辺に懇意にしている税理士の先生がいます。相続税がかかるようなケースでも、ご相談をお受けしていますし、税理士の先生をご紹介することもできます。まずはお気軽にお問い合わせください。

【1年】遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求の手続きは、「相続の開始」と「遺留分を侵害されている」と知った日から”1年以内”に行わなければなりません。

また、相続開始から”10年経過した時点”でも遺留分侵害請求権が消滅します。この場合、不公平な遺言書があったと知らなくとも手続きができなくなるので注意です。

遺留分侵害額請求には2つの期限があり、これらの期限を過ぎてしまうと、不満のある遺言や贈与を受け入れるしかなくなります。

そもそも遺留分侵害額請求とは?

遺留分とは、法定相続人が最低限相続することができる遺産の割合を指します。

遺留分侵害額請求とは、遺留分を下回っていた場合に、不足している額を他の相続人に請求することができる権利です。

遺留分が侵害されるのは、被相続人が相続人に対して不公平な遺言や贈与を遺していた場合。相続人の人数が増えた、遺産を特定の相続人に集中させた、などの理由から遺留分を下回ってしまうことが原因です。

遺留分侵害請求の手続きが必要な人

下記に該当する相続人は、遺留分侵害請求を行うことができます。

・遺言や贈与が不平等で遺留分を下回る場合

遺留分は、配偶者・子・孫・両親・祖父母には認められていますが、兄弟姉妹や甥姪には認められません。

遺留分侵害請求の請求方法

遺留分侵害請求は、侵害者に対して遺留分侵害請求書を内容証明郵便で送付します。

これを1年以内に行えば、実際の金銭のやりとりは1年以上かかっても問題ありません。

侵害者が通知書を無視するようなら、家庭裁判所で遺留分侵害額請求調停の申立を行います。

それでも解決できなければ、最終的に地方裁判所で遺留分侵害額請求訴訟を提起して支払いを求めることができます。

遺留分侵害額請求の期限を過ぎると請求不可

遺留分侵害額請求は期限を過ぎてしまうと権利が消滅し、遺留分を請求することができなくなります。

相続開始と遺留分を侵害されていると知った日から1年以内、遺留分を侵害されていると知らずに相続開始から10年が経過、この2つの期限を過ぎないように注意してください。

【3年】生命保険金の請求

生命保険金の請求は、相続があると知った日から”3年以内”に行わなければなりません。

そもそも生命保険金の請求とは?

生命保険金の請求とは、死亡保険金を受け取るための手続きのことです。

また、生命保険金(死亡保険金)は遺産分割の対象になりません。被相続人の指定した受取人が単独で受け取れます。

ただし、契約条件によって、相続税が課される場合と課されない場合(控除を受けられる場合)があります。

相続税の申告上は、生命保険金の額も記載する必要がありますので、ご注意ください。

生命保険金請求の手続きが必要な人

下記に該当する相続人は、生命保険金の請求を行うことができます。

・被相続人が生命保険に加入しており、受取人となっている場合

生命保険金の請求方法

生命保険金は保険会社に請求をします。

被相続人が指定した受取人が請求をしますが、受取人が複数人いた場合はそれぞれが請求を行う必要があります。

死亡保険金受取書や死亡診断書、亡くなったことが確認できる住民票などを準備する必要があります。

生命保険金請求の期限を過ぎたらまずは窓口へ相談

生命保険金の請求期限である3年を過ぎてしまったら、まずは保険会社の窓口に連絡をしましょう。

事情によっては期限を過ぎてしまっても死亡保険金を受け取れるケースもあるようです。

原則3年以内ですので、期限を過ぎないように、早めに確認をしましょう。

【3年】相続登記

相続登記は、法案が成立した場合2024年度より「義務化」となります。

相続登記の義務化により、相続開始及び不動産所得を知った日から”3年以内”に行わなければなりません。

3年の期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料を科されることがありますよ。

そもそも相続登記とは?

相続登記とは、被相続人が亡くなり相続が発生した際に、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きのことです。

相続登記の手続きが必要な人

相続登記が義務化となりますと、「相続を受ける全員」が手続きをしなければなりません。

さらに、現在未登記の不動産も対象となる見込みです。

2024年以降に登記を忘れなければよいというわけではなさぞうなので注意しましょう。

相続登記の方法

相当登記の手続きは煩雑で時間がかかります。

登記申請書や戸籍附票、固定資産評価証明書など揃えなければならない書類もたくさんあります。

申請書・必要書類が準備できたら、管轄法務局に登記申請をします。窓口に直接提出するか郵送で提出ができます。

相続登記の期限を過ぎそうなら相続人申告登記を

相続登記を3年以内にできない場合は、相続人申告登記(新設)の手続きをしましょう。

遺産分割協議が長引いた時など事情がある場合のみ適用されます。

相続人は、法務局の登記官に対して相続人申告登記を申請します。

登記官はその不動産の登記に申出人の氏名や住所などの情報を付記します。この時点では正式な相続登記ではありません。

その後、相続人が確定したら、確定したその日から3年以内に正式な相続登記(名義変更)をする必要があります。

相続人申告登記の申請をしていない、事情なく相続登記の期限を過ぎてしまった場合には10万円以下の過料となりますので注意してください。

【5年10ヵ月】相続税の還付

相続税の還付の手続きは、相続があると知った日の翌日から”5年10ヵ月以内”に行わなければなりません。相続税申告・納付期限のちょうど5年後にあたります。

そもそも相続税の還付とは?

相続税の還付は、相続税を払いすぎた場合に払い戻ししてもらえます。

相続税を多く納付してしまう原因

以下のような事情が相続税を払いすぎに繋がります。

・不動産の評価額が誤っていた

・控除や特例を適用していなかった

・相続税の計算を誤っていた

あとから還付を受けることもできますが手続きが発生して面倒です。相続税の申告時にミスがないか確認しましょう。

相続税還付の手続き方法

相続税の還付請求の手続きは、最初に相続税申告を行った税務署で「更正の請求」という手続きを行います。

相続税還付の期限を過ぎたら還付金を受け取れない

相続税の還付は期限を過ぎてしまうと請求することができません。

自分で相続税を計算したが不安、相続税が高すぎる気がすると感じたら早めに専門家に相談をしましょう。

期限なしの相続手続きはしなくてよい?

本記事では期限のある相続手続きを中心に解説してまいりましたが、期限のない相続手続きもあります。以下が期限のない相続手続きです。

・遺言書の検認

・遺産分割協議

期限なしの相続手続きはしなくてもよいわけではありません。

遺言書の検認を済まさなければ被相続人の財産やその分配割合がわかりませんし、遺産分割協議が終わらなければいつまでたっても不動産の登記ができないままです。

期限がないからと放置していると、そのあとの手続きが間に合わなくなることもあるので、早めに済ませましょう。

相続手続きは専門家に相談がおすすめです。

「相続手続き、想像よりも多い!」と感じられた方も多いのではないでしょうか。

そして、その手続き方法は煩雑です。ひとつの手続きにたくさんの書類を揃えなければなりませんし、相続人が多い・相続に関して揉めているなど相続自体が複雑だと手続きもより大変です。

相続手続きには基本的に期限があります。

期限内に手続きを行わないと正しく相続できないばかりか、ペナルティが課される可能性があることもお伝えしました。

期限内に手続きを完了させるために、不安がある方は早めに専門家へ相談することをおすすめします。

無料相談実施中

当事務所では、相続手続きに関する悩み・疑問をお持ちの方向けに無料相談を実施しております。

相続の専門家である司法書士が親切丁寧にみなさまのお話をお伺いいたします。

ご相談は049-299-7960より宜しくお願い致します。

無料相談についての詳細はコチラからご確認ください。

この記事の執筆者

- 中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡

-

保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号) 経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身

平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業

平成15年 立教大学法学部法学科卒業

平成18年 司法書士試験合格

平成19年 行政書士試験合格(未登録)

平成19年 司法書士登録

坂戸・東松山・鶴ヶ島で無料相談受付中!

- 初回相談無料!

- LINEで

予約可能! - 相続の

専門家が対応! - 無料相談はこちら

主な相続手続きのメニュー

相続のご相談は当相談窓口にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

坂戸・鶴ヶ島・東松山で

相続・遺言に関する

ご相談は当事務所まで