金融機関の手続きでは「相続手続依頼書」が必要!?記入例や預貯金の解約の流れを解説

当事務所では、司法書士による相続の無料相談を実施しております。特に、金融機関での相続手続きは複雑で、「相続手続依頼書の記入例が知りたい」「みずほ銀行や三井住友銀行の相続関係届出書の書き方がわからない」といったご相談を数多くいただきます。

この記事では、各種金融機関で必要となる「相続手続依頼書」の記入例や手続きの流れ、注意点を司法書士が分かりやすく解説します。ご自身での手続きに少しでもご不安な点があれば、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

この記事のポイント

クリックした箇所に遷移します

相続手続依頼書とは?

「相続手続依頼書」とは、口座名義人が亡くなった後、凍結された預貯金口座の解約・払戻しといった相続手続きを金融機関に依頼するための書類です。この書類に相続人全員が署名・捺印することで、金融機関は正式な依頼として手続きを進めることができます。

この書類は各金融機関が独自に定めているため、名称や書式が異なります。主な金融機関の書類名は以下の通りです。

【主な金融機関での書類の名称】

- みずほ銀行:「相続関係届書」

- 三井住友銀行:「相続に関する依頼書」

- 三菱UFJ銀行:「相続届」

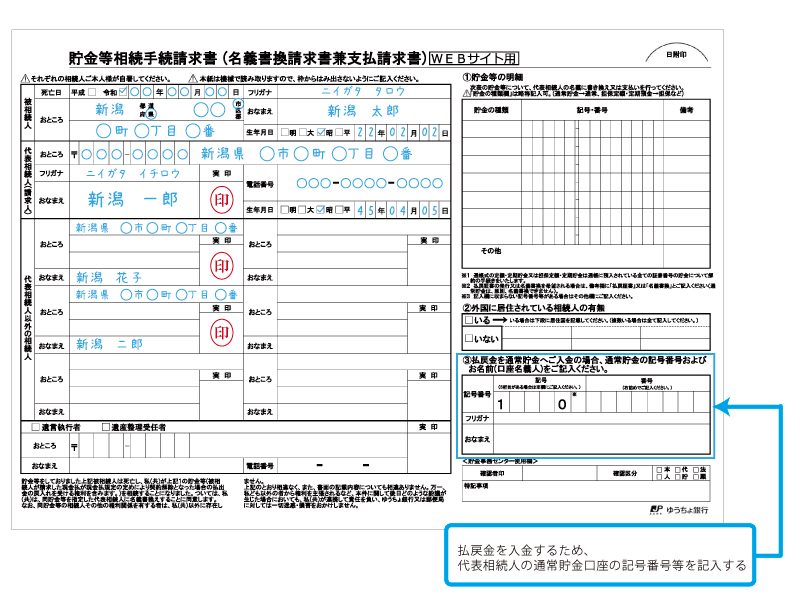

- ゆうちょ銀行:「貯金等相続手続請求書」

- りそな銀行・埼玉りそな銀行:「相続手続依頼書」

手続きを行う際は、故人(被相続人)が口座を持っていた金融機関から専用の書類を取り寄せる必要があります。

預貯金の相続手続きの基本的な流れ

金融機関によって詳細は異なりますが、一般的な手続きの手順は以下の通りです。

- 金融機関へ連絡し、相続が発生したことを伝える(この時点で口座が凍結されます)。

- 金融機関から「相続手続依頼書」を含む必要書類一式を入手する。

- 戸籍謄本や印鑑証明書など、指定された必要書類を収集する。

- 「相続手続依頼書」に記入し、他の書類と共に金融機関へ提出する。

- 書類に不備がなければ、1〜2週間ほどで指定の口座に払戻し金が振り込まれる。

【記入例】ゆうちょ銀行の貯金等相続手続請求書

ここでは記入例として、ゆうちょ銀行の「貯金等相続手続請求書」を解説します。他の金融機関でも記入する項目は類似しているため、ぜひ参考にしてください。

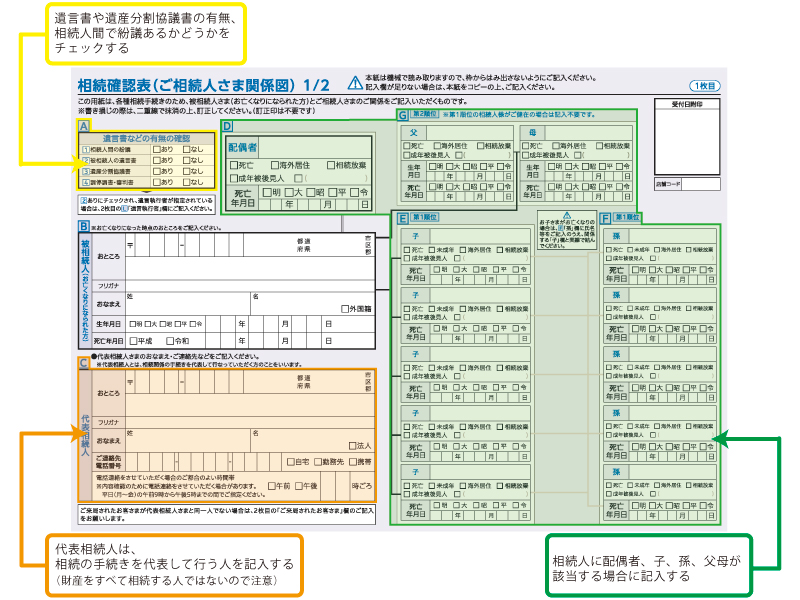

相続確認表の記入例

ゆうちょ銀行の場合、まず「相続確認表」を提出し、その後送られてくる「請求書」を提出する二段階の手順になっています。

(1枚目)相続人の関係を確認する書類

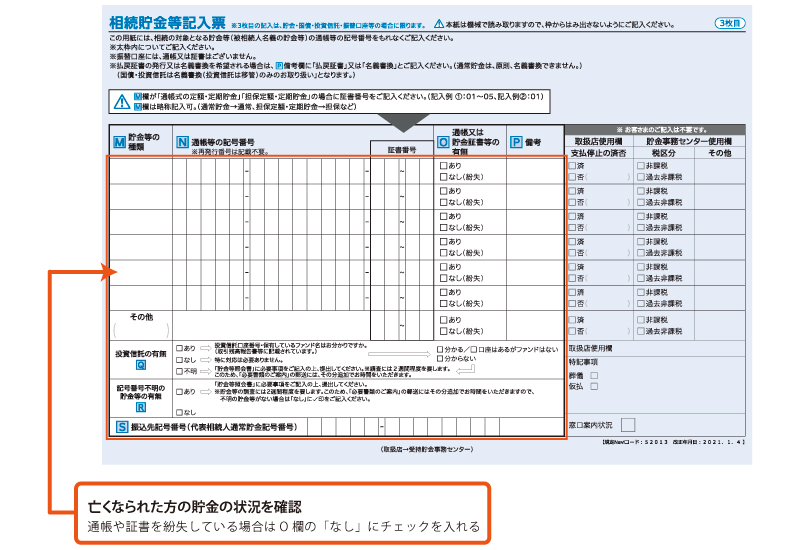

(3枚目)被相続人の貯金状況を確認する書類

貯金等相続手続請求書の記入例

相続確認表を提出後、1~2週間で郵送されてくるメインの書類です。

相続手続依頼書を書くときの注意点

① 相続人全員の自署と実印の押印が原則

相続人が複数いる場合、原則として相続人全員がご自身で署名し、実印を押印する必要があります。相続人同士が遠方に住んでいる場合でも、書類を郵送でやり取りして、各自で署名・捺印しなければなりません。

「面倒だから」と他の相続人の署名を代筆すると、有印私文書偽造罪という犯罪にあたる可能性があり、後の大きな相続トラブルの原因にもなりますので絶対にやめましょう。

② 専門家による代筆・手続き代行は可能

相続人ご自身が手続きを行うのが難しい場合、司法書士などの専門家が代理人として書類の作成や提出を代行することが可能です。平日に休みが取れない方や、手続きが煩雑でよくわからないという方は、専門家への依頼をご検討ください。

遺産分割協議前の払戻し制度【法務省】

葬儀費用や当面の生活費など、急な出費が必要になる場合のために、遺産分割協議が完了する前でも一定額の預貯金を払い戻せる制度があります。この制度は、2019年7月1日に施行された改正民法により創設されました。

この「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」については、法務省のホームページでも詳しく解説されています。公的な情報源を確認することで、より正確な知識を得ることができます。

この制度を利用すると、各相続人は下記の計算式で算出される金額まで、単独で払戻しを請求できます。

計算式: 相続開始時の預金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分

ただし、一つの金融機関から払い戻せる上限額は150万円と定められています。手続きも複雑な場合があるため、利用を検討する際は一度専門家にご相談いただくのが安心です。

相続手続きは専門家への相談がスムーズです

ここまで見てきたように、預貯金の相続手続きは必要書類が多く、金融機関ごとに手順も異なるため、非常に手間と時間がかかります。もし手続きを放置してしまうと、公共料金の引き落としが滞ったり、さらに相続が発生して権利関係が複雑になったりする恐れがあります。

当事務所では、初回無料にて相続に関するご相談を承っております。司法書士がお客様の状況を丁寧にお伺いし、最適な手続きをご提案いたします。面倒な手続きは専門家に任せて、大切な時間を有効にお使いください。

無料相談のお問合せ・ご予約はLINEも可能

LINEでの相談も実施中です。

メールでのご予約はこちら

ご希望の日時を第3希望まで「お問い合わせ内容」に入力してご送信ください。

フォームを送信いただいた翌日以降に、ご希望の時間に予約をお取りできるかを弊社よりご連絡いたします。

なお、休業日をはさむ場合はご連絡が休業日あけになりますので、お急ぎの場合はお電話にてご連絡をいただけますようお願いいたします。

ご入力後、一番下の「この内容で送信する」ボタンをクリックしてください。

この記事の執筆者

- 中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡

-

保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号) 経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身

平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業

平成15年 立教大学法学部法学科卒業

平成18年 司法書士試験合格

平成19年 行政書士試験合格(未登録)

平成19年 司法書士登録

- 【相続】埼玉縣信用金庫の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について

- 金融機関の手続きでは「相続手続依頼書」が必要!?記入例や預貯金の解約の流れを解説

- 【相続】青木信用金庫の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について

- 【相続】埼玉中央農業協同組合(JA埼玉中央)の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について

- 【相続】川口信用金庫の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について

- 【相続】西武信用金庫の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について

- 【相続】中央労働金庫の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について

- 【相続】いるま野農業協同組合(JAいるま野)の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について

- 【相続】東和銀行の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について

- 【相続】飯能信用金庫の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について

- 【相続】埼玉りそな銀行の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について

- 【相続】武蔵野銀行の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について

坂戸・東松山・鶴ヶ島で無料相談受付中!

- 初回相談無料!

- LINEで

予約可能! - 相続の

専門家が対応! - 無料相談はこちら

主な相続手続きのメニュー

相続のご相談は当相談窓口にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

坂戸・鶴ヶ島・東松山で

相続・遺言に関する

ご相談は当事務所まで