相続財産には「不動産」が含まれている場合が多くあります。

相続する不動産には、故人が住んでいた家だけでなく、所有していた農地、山林などまで含まれます。

また時には、抵当権などの権利がついていることがあります。

ここでは、不動産を相続する方法から、相続した不動産を手放す方法、手続きの流れ、不動産の抵当権を抹消する方法まで、専門家である司法書士が解説します。

クリックした箇所に遷移します

不動産相続の流れ

相続が発生してから、不動産を相続するまでの流れを簡単に解説します。

遺言書の有無の確認

基本的に、相続において遺言書の内容が最優先されます。

たとえ、遺産分割協議後に遺言書が見つかったとしても、遺言書の内容が優先されるほど優先度が高いです。

ですので、相続が発生したらまずは遺言書の有無を確認してください。

法定相続人の確定

相続人を調べるためには、被相続人の戸籍謄本を取り寄せ、出生から死亡まで調べる必要があります。

新たな相続人が途中で発覚した場合、遺産分割協議がやり直しになる可能性があります。

なるべく早く相続人か確定させて、遺産分割協議がやり直しにならないようにしましょう。

財産の特定

相続人の特定作業と並行して、被相続人の財産を特定し、財産目録を作成します。

不動産が相続財産に含まれるかどうかを判断するためには、市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書を確認します。

また、納税通知書を発行した市区町村の役所で「名寄帳」の写しを入手することで、被相続人が所有する不動産の情報を一覧で確認できます。

納税通知書が入手できない場合は、所有する不動産があると思われる市区町村で名寄帳を調べる必要があります。

財産目録の作成・遺産分割協議

財産目録とは、相続財産の詳細をまとめた一覧表です。

遺言がない場合、相続人全員と遺産分割協議を行います。

その際に、財産の特定が必要になり、財産目録があると円満な相続を行うことができます。

また、遺言執行者が指定された場合、遺言執行者は相続人に対して相続財産目録を作成し、交付する義務を負います。

財産の特定にはかなりの時間がかかります。

相続人のご負担も考慮し、生前に財産目録を作っておくことをお勧めします。

相続財産の名義変更

不動産を相続した場合、相続した土地の名義を変更します。(=相続登記)

2024年4月1日から相続登記が義務化されます。

現時点で登記をしていない土地も対象となるので注意が必要です。

不動産を相続する方法

不動産評価額は、時価で計算されます。

建築時、購入時ではないので注意が必要です。

現物分割

例として、相続人が2人・相続する不動産が二つ場合、それぞれがひとつずつの不動産を相続するという方法です。

現物分割のメリットは、手続きが楽だという点です。

しかし、不動産評価額の違う不動産を相続し、もめることもあるので注意が必要です。

代償分割

代償分割とは、不動産を現物で相続した相続人が他の相続人に対して、分割した相応の金額を他の相続人に支払うという方法です。

具体例として、以下のケースを想定します。

相続人は子供3(A=不動産を相続,B,C)

財産は不動産評価額3000万円の不動産のみ

この場合、Aは評価額3000万の不動産を相続したので、B,Cに対して1000万円ずつ支払う(3000÷3)のが代償分割です。

代償分割は、当事者間で合意ができれば代償金の額は均等である必要はありません。

換価分割

不動産を売却し、手元に残った金額を分割するという方法です。

売却価格が3000万の場合、その3000万を相続人で分割する方法です。

不動産の相続を望んでいない場合や、現金が早く必要な場合に換価分割を行うことが多いです。

共有名義

共有名義とは、複数の相続人が共有で相続する方法です。

共有名義にすると、それぞれの相続人が所有する割合を持分割合として登記します。

この方法が、代襲相続が発生した場合、相続人が亡くなった場合など、

揉め事がおきることが多いので特に注意が必要です。

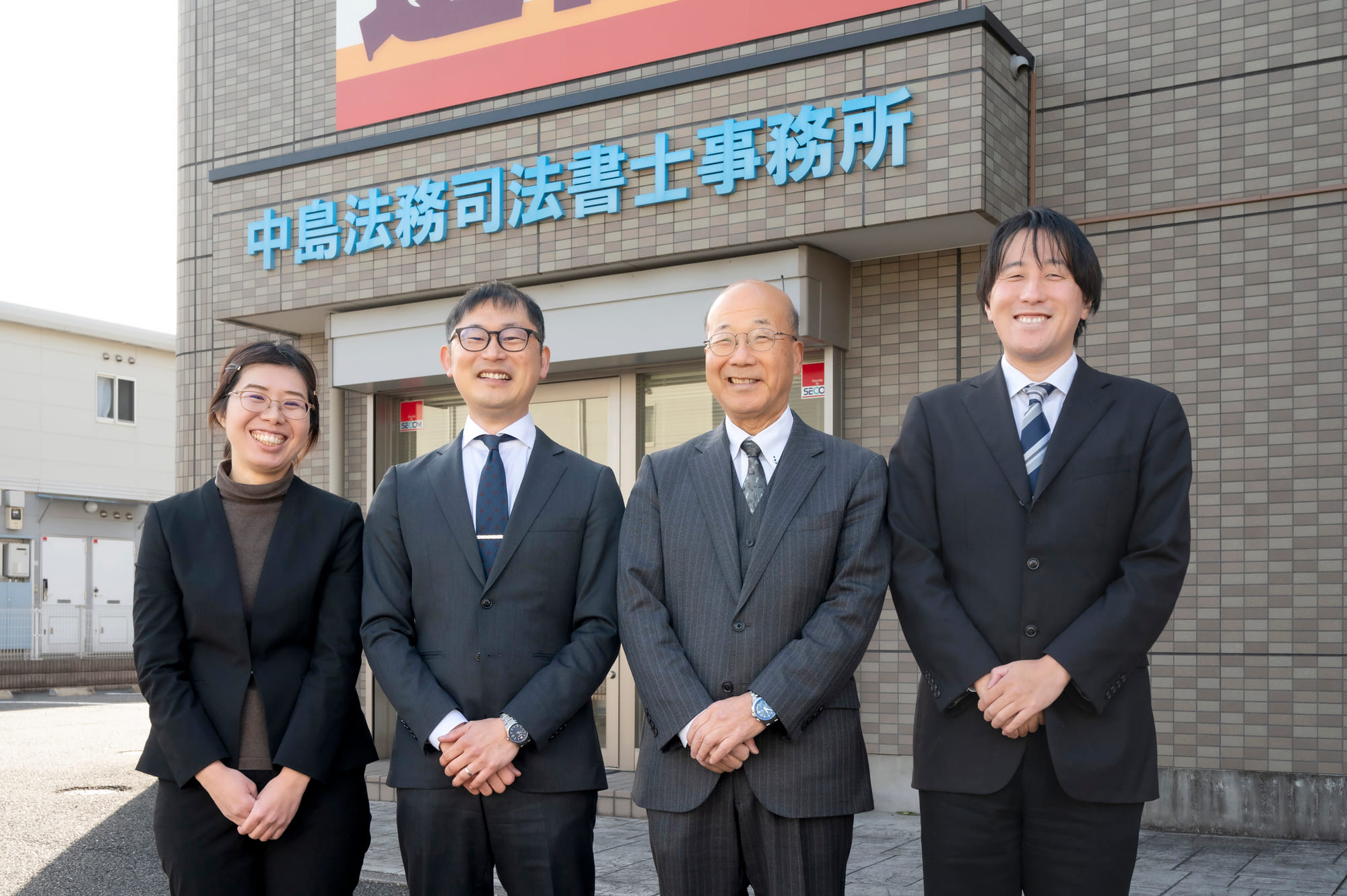

不動産の相続手続き 無料相談実施中!

当事務所では、相続手続きに関する無料相談を実施しております。

相続手続きに精通した司法書士が、お客様の状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きや今後の流れについて分かりやすくご説明いたします。相続手続きに関するご不安はもちろん、相続税に関する一般的なご質問にもお答えしますので、ご安心ください。

豊富な経験と実績に基づき、最適なアドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

予約受付専用ダイヤル

TEL:049-299-7960

抵当権抹消とは?

まず抵当権の抹消についてよくご相談者様より「聞いたことはあるけど、あまり意味が分からない」と仰られることが多いので説明します。

抵当権抹消とは、不動産に設定されている抵当権を登記簿から抹消することです。

不動産を買う際に、住宅ローンを利用すると借り入れの担保として「抵当権」を設定しますが、住宅ローンを払い終わると金融機関は抵当権を設定する必要がなくなります。

そこで抵当権抹消登記をし、住宅の抵当権を外します。

もし抵当権を抹消しないと将来不動産の売却ができなくなってしまうなどの問題が発生してしまうので住宅ローンを完済したらすぐに抵当権抹消登記をされることをおすすめします。

さらに注意点として抵当権抹消登記は住宅ローンを払い終わっても自動でされることはなく、ご自身で行うか司法書士が代理で行う必要があります。

抵当権を抹消しなかった場合のデメリット

住宅ローンを完済したのにもかかわらず、抵当権を抹消する登記を行わなかった場合、どんな問題が発生するのでしょうか?

抵当権抹消登記を行わなかった場合のデメリットを4つ解説します。

新たに住宅ローンを組むのが困難

抵当権抹消登記を行わないと、土地や不動産を担保にして新たに住宅ローンを組むことができません。

登記簿上に抵当権が残っている=住宅ローンを完済していない、というわけですから土地や不動産を担保にして新たに住宅ローンを組むということは難しいです。

不動産の売却が困難

抵当権抹消登記を行わないと、不動産を売却が難しくなります。

抵当権は1つの物件に対して二重に設定することができないからです。

買い手が抵当権付きの不動産を購入する際、買い手は新たにローンを組むことができないということです。抵当権付きとは債務が残っている状態ですから、通常金融機関は追加融資を行いません。

買い手からすると住宅ローンは使えない、別の抵当権者が債権を主張してくるリスクがあるため抵当権付きの不動産は売れない可能性が非常に高いです。

金融機関の登記情報が更新され手続きが大変

抵当権抹消登記を行わないと、のちの手続きが煩雑なものとなります。

金融機関からの資格証明書や委任状といった抵当権抹消登記に必要な書類は、その書類が出た時点での内容となっています。

金融機関の代表や経営体制の変更に伴い、その登記情報が変更となることがあるのです。

抵当権を抹消する場合、その間の変更の履歴をすべて書面として集める必要が出てきます。そうなった場合、書類をすべて揃えるのはとても大変なのです。

再発行できない書類がある

長期間、抵当権の抹消登記を放置していると、必要な書類を紛失してしまうことがあります。

金融機関関係の書類は連絡すれば再発行可能ですが、登記識別情報通知書および登記済証は、紛失しても再発行されないので注意してください。

登記識別情報通知書および登記済証を紛失してしまっている場合、事前通知制度または資格者代理人(司法書士など)による本人確認情報制度を利用しなければならないため、手続きがさらに煩雑なものとなり時間も要します。

相続財産には「不動産」が含まれている場合が多くあります。

相続する不動産には、故人が住んでいた家だけでなく、所有していた農地、山林などまで含まれます。

また時には、抵当権などの権利がついていることがあります。

ここでは、不動産を相続する方法から、相続した不動産を手放す方法、手続きの流れ、不動産の抵当権を抹消する方法まで、専門家である司法書士が解説します。

不動産相続の流れ

相続が発生してから、不動産を相続するまでの流れを簡単に解説します。

遺言書の有無の確認

基本的に、相続において遺言書の内容が最優先されます。

たとえ、遺産分割協議後に遺言書が見つかったとしても、遺言書の内容が優先されるほど優先度が高いです。

ですので、相続が発生したらまずは遺言書の有無を確認してください。

法定相続人の確定

相続人を調べるためには、被相続人の戸籍謄本を取り寄せ、出生から死亡まで調べる必要があります。

新たな相続人が途中で発覚した場合、遺産分割協議がやり直しになる可能性があります。

なるべく早く相続人か確定させて、遺産分割協議がやり直しにならないようにしましょう。

財産の特定

相続人の特定作業と並行して、被相続人の財産を特定し、財産目録を作成します。

不動産が相続財産に含まれるかどうかを判断するためには、市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書を確認します。

また、納税通知書を発行した市区町村の役所で「名寄帳」の写しを入手することで、被相続人が所有する不動産の情報を一覧で確認できます。

納税通知書が入手できない場合は、所有する不動産があると思われる市区町村で名寄帳を調べる必要があります。

財産目録の作成・遺産分割協議

財産目録とは、相続財産の詳細をまとめた一覧表です。

遺言がない場合、相続人全員と遺産分割協議を行います。

その際に、財産の特定が必要になり、財産目録があると円満な相続を行うことができます。

また、遺言執行者が指定された場合、遺言執行者は相続人に対して相続財産目録を作成し、交付する義務を負います。

財産の特定にはかなりの時間がかかります。

相続人のご負担も考慮し、生前に財産目録を作っておくことをお勧めします。

相続財産の名義変更

不動産を相続した場合、相続した土地の名義を変更します。(=相続登記)

2024年4月1日から相続登記が義務化されます。

現時点で登記をしていない土地も対象となるので注意が必要です。

不動産を相続する方法

不動産評価額は、時価で計算されます。

建築時、購入時ではないので注意が必要です。

現物分割

例として、相続人が2人・相続する不動産が二つ場合、それぞれがひとつずつの不動産を相続するという方法です。

現物分割のメリットは、手続きが楽だという点です。

しかし、不動産評価額の違う不動産を相続し、もめることもあるので注意が必要です。

代償分割

代償分割とは、不動産を現物で相続した相続人が他の相続人に対して、分割した相応の金額を他の相続人に支払うという方法です。

具体例として、以下のケースを想定します。

相続人は子供3(A=不動産を相続,B,C)

財産は不動産評価額3000万円の不動産のみ

この場合、Aは評価額3000万の不動産を相続したので、B,Cに対して1000万円ずつ支払う(3000÷3)のが代償分割です。

代償分割は、当事者間で合意ができれば代償金の額は均等である必要はありません。

換価分割

不動産を売却し、手元に残った金額を分割するという方法です。

売却価格が3000万の場合、その3000万を相続人で分割する方法です。

不動産の相続を望んでいない場合や、現金が早く必要な場合に換価分割を行うことが多いです。

共有名義

共有名義とは、複数の相続人が共有で相続する方法です。

共有名義にすると、それぞれの相続人が所有する割合を持分割合として登記します。

この方法が、代襲相続が発生した場合、相続人が亡くなった場合など、

揉め事がおきることが多いので特に注意が必要です。

抵当権抹消とは?なぜ手続きが必要?

抵当権抹消とは、不動産の登記簿に設定されている「抵当権」の記録を消す手続きのことです。

多くの方が住宅ローンを組む際、購入した不動産を担保として金融機関の抵当権を設定します。そして、ローンを完済すれば、この抵当権は本来不要になります。

しかし、重要なのは「ローンを完済しても、抵当権は自動的には消えない」という点です。ご自身で法務局に「抵当権抹消登記」を申請して、初めて登記簿から抵当権の記録を消すことができます。

この手続きを忘れると、将来的に大きなデメリットが生じるため、ローンを完済したら速やかに行うことを強くおすすめします。

【要注意】抵当権を抹消しない場合の4大デメリット

住宅ローンを完済したにもかかわらず、抵当権を抹消しないと、具体的にどのような問題が発生するのでしょうか。

⚠️ 1. 不動産の売却が事実上できない

登記簿に抵当権が残っている不動産は、買主が新たに住宅ローンを組むことができません。現金一括で購入する人以外には売却が極めて困難になります。売却を決めてから慌てて手続きをしようとしても、後述するような問題で時間がかかり、売却のタイミングを逃す恐れがあります。

⚠️ 2. 新たなローンを組む際の担保にできない

その不動産を担保に、事業資金の借り入れやリフォームローンなどを組もうとしても、抵当権が残っていると金融機関の審査が通りません。将来の資金計画に支障をきたす可能性があります。

⚠️ 3. 時間が経つほど手続きが煩雑になる

ローン完済時に金融機関から受け取った書類は、その時点の情報で発行されています。年月が経つと、金融機関の合併や代表者交代などで登記情報が変わり、昔の書類だけでは手続きができなくなることがあります。その場合、変更の経緯を証明する追加の書類が必要になり、手続きが非常に複雑化します。

⚠️ 4. 書類を紛失すると余計な費用と時間がかかる

金融機関から受け取る書類の中には、紛失すると再発行できない「登記識別情報(または登記済証)」が含まれています。これを紛失すると、司法書士による本人確認情報の作成など、特別な手続きが必要になり、費用も時間も余計にかかってしまいます。

【完全マニュアル】抵当権抹消登記の必要書類一覧!

抵当権抹消登記は、大きく分けて2種類の書類が必要です。ご自身で手続きする場合も、司法書士に依頼する場合も、基本は同じです。

ステップ1.金融機関から受け取る書類一式

住宅ローンを完済すると、後日、金融機関から以下の書類が送られてきます。これが抵当権抹消の「カギ」となる最も重要な書類です。

- ✅ 抵当権解除証書(または弁済証書)

ローンを完済し、抵当権を解除したことを証明する書類です。 - ✅ 登記識別情報通知(または登記済証)

抵当権を設定した際に発行された、権利証にあたる書類です。再発行不可なので絶対に紛失しないでください。 - ✅ 金融機関の委任状

抵当権抹消手続きを申請するための、金融機関からの委任状です。 - ✅ 金融機関の資格証明書(会社の登記事項証明書)

金融機関の代表者などを証明する書類です。通常、発行後3ヶ月の有効期限があります。

これらの書類を受け取ったら、紛失しないうちに、なるべく早く手続きを進めましょう。

ステップ2.ご自身で用意・作成するもの

- ✅ 登記申請書

法務局のウェブサイトにあるテンプレートを元に、ご自身で作成します。不動産の情報や登記の目的などを正確に記載する必要があります。 - ✅ お客様の認印

作成した登記申請書や、司法書士へ依頼する際の委任状に押印します。シャチハタは不可ですが、実印である必要はありません。 - ✅ お客様の身分証明書のコピー

司法書士に依頼する場合、ご本人様確認のために必要となります。(運転免許証、マイナンバーカードなど)

📌【注意】住所や氏名が変わっている場合

不動産を取得した時から引っ越しなどで住所が変わったり、結婚で姓が変わったりした場合は、抵当権抹消の前提として「所有者情報の変更登記」が別途必要になります。

その際は、住民票や戸籍謄本などが追加で必要となり、手続きが少し複雑になります。

このようなケースこそ、専門家である司法書士にお任せいただくメリットが大きいです。

抵当権抹消登記のよくある質問(Q&A)

まずはお気軽にご相談ください!

当事務所では抵当権抹消登記につきましても無料相談を行っております。

坂戸市、鶴ヶ島市、東松山市を中心に埼玉県全域から多くのご相談をいただいています。

ご相談は049-299-7960よりお申込みよろしくお願いいたします。

当事務所の無料相談について詳しくはこちら>>

LINEでの予約はこちら

メールでの予約はこちら

ご希望の日時を第3希望まで「お問い合わせ内容」に入力してご送信ください。

フォームを送信いただいた翌日以降に、ご希望の時間に予約をお取りできるかを弊社よりご連絡いたします。

なお、休業日をはさむ場合はご連絡が休業日あけになりますので、お急ぎの場合はお電話にてご連絡をいただけますようお願いいたします。

ご入力後、一番下の「この内容で送信する」ボタンをクリックしてください。